O que combustíveis, medicamentos e agrotóxicos têm em comum – e o que não têm

JOTA.Info 2021-05-05

Outro dia, ao abastecer meu carro no posto, notei uma placa cravada na bomba com o conhecido símbolo da caveira sobre ossos cruzados e os dizeres: “Perigo – a gasolina contém benzeno, substância cancerígena. Risco à saúde”. A frase é um alerta aos frentistas, para se protegerem da exposição prolongada a um agente reconhecidamente danoso à saúde humana.

Além da gasolina, os gases de exaustão do diesel também são cancerígenos a seres humanos, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC). Não bastassem esses dois, o próprio etanol é igualmente classificado pela IARC como carcinógeno humano. E tem gente que o bebe!

Na mesma linha, estudantes de toxicologia costumam ser apresentados à talidomida nas aulas magnas. Um medicamento desenvolvido no final da década de 50 para aliviar os sintomas do enjoo matinal durante a gravidez, que se mostrou um dos mais potentes agentes teratogênicos humanos na história. A tragédia da talidomida é considerada um divisor de águas na regulação de medicamentos e outros agentes químicos em todo o mundo.

Na mesma linha, estudantes de toxicologia costumam ser apresentados à talidomida nas aulas magnas. Um medicamento desenvolvido no final da década de 50 para aliviar os sintomas do enjoo matinal durante a gravidez, que se mostrou um dos mais potentes agentes teratogênicos humanos na história. A tragédia da talidomida é considerada um divisor de águas na regulação de medicamentos e outros agentes químicos em todo o mundo.

Banida em diversos países, reabilitada em outros, no Brasil jamais deixou de ser comercializada, tendo uso indicado para certas condições clínicas graves, como uma complicação da hanseníase (embora não endossado pela OMS[1]). Argumentam seus defensores que o controle do uso é bastante rigoroso e que não há substituto igualmente eficaz à talidomida no tratamento desta condição, sendo uma questão vital para milhares de pacientes. Mais difícil deve ser tentar explicar isso a uma de suas vítimas. Não há soluções simples na sociedade moderna.

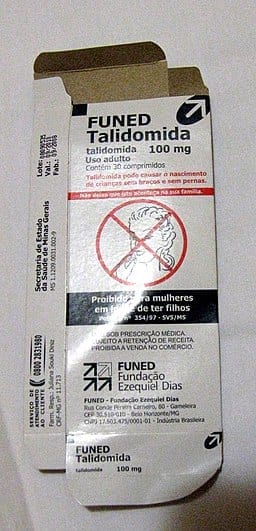

Embalagem de talidomida fornecida pelo SUS no Brasil (Crédito:Wikimedia Commons)

Embalagem de talidomida fornecida pelo SUS no Brasil (Crédito:Wikimedia Commons)Mais um breve exemplo. Meu filho de 14 anos andava bastante incomodado com as espinhas proliferando em seu bela face. Quem nunca? É a adolescência. Como os tratamentos anteriores fracassaram, o médico receitou isotretionina em cápsulas, outro reconhecido teratógeno humano, também relacionado a alterações hepáticas e elevação dos triglicerídeos e colesterol total.

A mãe precisou assinar três termos de concordância para conseguir adquirir o produto, além do receituário especial. Os resultados foram alentadores, rosto liso em poucos meses. Mas nesse caso não se pode dizer que se trata de vida ou morte, não é mesmo? Sem esse medicamento ele seguiria vivo, embora mais triste, com suas espinhas. Diga-se de passagem, na minha época tomei sais de zinco para a mesma finalidade e o efeito foi ótimo – dura até hoje!

O início da primavera de 2020 marcou o fim do registro do herbicida paraquate no Brasil, com autorização de uso apenas dos estoques remanescentes na safra 2020/21. Parece ter sido o fim do ciclo de um dos pesticidas mais eficazes, e mais tóxicos, no país. Os que o defendem alegam que não há herbicida igualmente eficaz para a finalidade a que se prestam; os oponentes afirmam que não há produto insubstituível, e que a vida humana deve vir primeiro. Não houve conciliação.

Além da extrema toxicidade aguda e da inexistência de antídoto específico, pesou contra a substância a mutagenicidade observada em determinados ensaios e a correlação entre sua exposição e a incurável doença de Parkinson, em estudos epidemiológicos conduzidos com agricultores de diversas partes do mundo.

Diz a máxima da epidemiologia que correlação não é o mesmo que causalidade, e de fato não está inequivocamente estabelecida uma relação causal entre exposição ao paraquate e desenvolvimento de Parkinson. Mas os dados permitem afirmar que há forte potencial nessa direção.

O pano de fundo dessa história é que a sociedade tolera melhor certos riscos do que outros. São muitos os fatores que moldam a percepção de risco das pessoas, dentre os quais o quanto o indivíduo consegue controlar ou evitar a exposição, se a exposição é voluntária ou involuntária, o temor que o objeto do risco provoca e, não menos importante, como os benefícios são percebidos.

Com efeito, a relação inversa entre a percepção dos riscos e dos benefícios de determinada tecnologia ou atividade é bem reconhecida. Não é muito difícil notar que a temática dos agrotóxicos se encaixa bem nos aspectos relacionados a uma elevada percepção de risco. Combustíveis e medicamentos são vistos como essenciais (“benéficos”), pesticidas não.

Na maioria dos países onde o paraquate é permitido, como EUA, Canadá, Austrália e Japão, ocorre sob condições cada vez mais restritas. Os EUA são um bom exemplo, exigindo sistema fechado desde o manuseio inicial do produto e operação somente por trabalhadores certificados.[2]

No Canadá e no Japão, além de restrições da embalagem o produto teve sua concentração de paraquate reduzida. Uma redução no número de revendas, com priorização da venda direta pela empresa registrante ao produtor rural previamente cadastrado, é outra medida que costuma dificultar o desvio de produto.

Em outras palavras, a exposição do trabalhador ao produto deve ser a mais próxima possível de zero, para que se possa excluir a possibilidade de desencadeamento de parkinsonismo em indivíduos mais suscetíveis. Na ausência de proposição dessas medidas no Brasil, a manutenção de registro do herbicida tornou-se insustentável.

Ouso afirmar que não existe gerenciamento efetivo do risco de agrotóxicos no Brasil, na prática.

Muito menos governança do risco, um termo mais pomposo e abrangente, que engloba o modo como lidamos com os riscos em sistemas complexos, com elevado grau de incertezas e controvérsias.[3]

A governança do risco envolve o engajamento de todos os grupos sociais afetados ou interessados no processo, os quais devem atuar de forma construtiva, visando alcançar uma compreensão comum a respeito da magnitude do risco e as formas efetivas para gerenciá-lo.[4] Nada mais distante da realidade regulatória nacional de agrotóxicos. Mas para tudo há um começo, é preciso dar a partida.

Alguns irão dizer – e não se pode negar seu mérito – que isso não funcionaria no Brasil. Aspectos estruturais e socioeconômicos graves que permeiam o universo dos trabalhadores rurais brasileiros impõem sérias dificuldades à implementação de estratégias de gerenciamento e controle efetivos do uso desses produtos. Ademais, somos o país do “jeitinho”, da esperteza (nem sempre no bom sentido), do malfadado estigma de querer levar vantagem em tudo.

Parece que temos um problema cultural quanto ao cumprimento de regras e normas. Mas uma coisa é tentar e não dar certo, outra é não tentar porque “nunca vai dar certo nesse país”. Há pouco mais de 20 anos parecia impossível acreditar que um dia a população estaria massivamente usando cinto de segurança sem que fosse necessário um guarda de trânsito ameaçar de multa.

Trocando em miúdos: por que somos capazes de controlar a venda/uso de fármacos particularmente perigosos, mas não de pesticidas particularmente perigosos?

É possível mudar o paradigma do perigo (toxicidade) para o risco (toxicidade x exposição) na regulação de pesticidas particularmente perigosos no Brasil? Sim, é possível. Mas somente se os atores envolvidos se apropriarem da cultura de governança desse risco, a ser devidamente absorvida e implementada na prática.

A vida é um bem imensurável e a produção agrícola, legítima e necessária, não deve pô-la em risco inaceitável. O desafio é saber fazer a demarcação entre o “aceitável” e o “inaceitável” – aceitável para quem? Uma boa governança do risco deve se prestar a esse papel, quando a ciência está em disputa e não traz respostas claras.

Tendo isso em mente, e já antevendo futuros embates, nunca é demais lembrar que não existe “risco zero” em nenhuma atividade humana ou da natureza. Os riscos jamais são eliminados, mas substituídos (por outros riscos). Esse tradeoff precisa ser considerado nas tomadas de decisão no tema. Seja pela substituição de um produto químico por outro(s), seja pela utilização de métodos não químicos, que geram outros tipos de risco.

“Paradigms and reforms do not shift in the abstract, but in practices”

Ortwin Renn

new RDStationForms('teste3-99b6e4ed7825b47581be', 'UA-53687336-1').createForm(); setTimeout(function(){ const btn = document.getElementById("rd-button-knf3ol7n") const check = document.getElementById("rd-checkbox_field-knhwxg2c") btn.disabled = true; btn.style.opacity = 0.7; check.addEventListener("click", function() { if (check.checked){ btn.disabled = false; btn.style.opacity = 1; } else { btn.disabled = true; btn.style.opacity = 0.7; } });}, 3000);

Referências

[1] Use of thalidomide in leprosy. Disponível em: <https://www.who.int/lep/research/thalidomide/en>.

[2] Paraquat Dichloride. Disponível em: <https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/paraquat-dichloride#action>.

[3] IRGC Risk Governance Framework. Disponível em: <https://irgc.org/risk-governance/irgc-risk-governance-framework>.

[4] Governança do risco: uma proposta para lidar com riscos ambientais no nível local. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/30171/21656>.